【心理学でアプローチする】

心のモヤモヤをスッキリさせるための10+αのヒント

〜メンタル不調に今すぐできるセルフケア大全〜

■はじめに

現代を生きる私たちにとって、心の健康「メンタルヘルス」はとても大切なテーマです。

SNSや仕事、人間関係などから絶えず情報や刺激が押し寄せる今、

「なんとなく気分が晴れない」「悩みや不安が自分でも正体がわからず続いている」。

そんな心のもやもやに悩まされている方もきっと多いでしょう。

心のモヤモヤや不安、悩みを放っておくと、

知らず知らずのうちに心だけでなく体の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。

そこで、今回は心理学的な知見をベースに、

カウンセリングの現場でも活用されている「セルフケア」のノウハウを多数ご紹介します。

従来の方法に加え、最新のストレス対処テクニックや、自分自身との付き合い方、

SNS時代に合わせたメンタル管理、さらには本格的なカウンセリングとの連携方法まで、

一歩踏み込んだアプローチでまとめました。

これまでより一段深い視点で、あなたの心に寄り添えることを願っています。

心と体の“つながり”にフォーカスする

多くの心理学研究で明らかにされているのが、心の状態と体の健康の強い相関関係です。

不安やストレスにより自律神経が乱れると、集中力の低下や睡眠障害、冷えや胃腸トラブルまで現れやすくなります。

特に女性ではホルモンバランスが変動することもあり、精神的な浮き沈みを感じやすいですよね。

まずは、自分自身の“体調の波”を日記やアプリで記録してみましょう。

周期や不調の原因が見えてくるだけでなく、「自分に優しくする日」としてケアするきっかけにもなります。

可能なら定期的な検診や婦人科相談も積極的に活用してください。

セルフモニタリング(日々の気分・体調・悩みの度合いの点数化)を2週間続けると、

自分の“メンタル傾向”が客観的に見えてきます。

これはカウンセリング現場でも入口の大切なステップとされています。

「自己対話」を強化し“本音”を見つめる

普段忙しく過ごしていると、自分が本当は何に悩んでいるのか、何が不安なのかすら、分からなくなることがあります。

心理学では、この状態を「内面との乖離」と呼びます。

本音を見逃さないために、慌ただしい毎日だからこそ“自分自身との対話の時間”を意識してとりましょう。

おすすめ習慣:夜寝る前の10分間、今日一日を振り返る「本音ジャーナリング」

・気になったこと

・小さくても達成できたこと

・モヤモヤした出来事と自分の感情の動き

この作業は自分という「悩みの相談相手」を育てることでもあるのです。

ゆっくりと自己肯定感を高め、次の一歩に繋がります。

認知の“クセ”をチェック!自分の思考パターンを知る

心のモヤモヤの多くは「思考の歪み」から生まれます。

心理学で言う「認知のゆがみ(認知バイアス)」には、

「ゼロか100思考」「過度な一般化」「自己否定的な自分語り」など様々なタイプがあり、

これは悩みや不安を増強させる要因です。

カウンセリングワーク:

最近自分が困った出来事を1つ思い出し、それに対する“自分の心の声”を書き出してみましょう。

→ その発言が「事実」か「思い込み」か、「極端な決めつけ」になっていないか、視点を変えて点検しましょう。

たとえば「自分なんてダメだ」と繰り返している場合、

本当にそうなのか、他の側面や成功体験も思い返してみてください。

心理学的には“再評価”することで思考が柔軟になり悩みの重さを軽減できます。

小さな「好き」に集中するリフレッシュ戦略

モヤモヤした気分を打ち消すコツは、頭の中を“強制的に”切り替えられるものに没頭することが有効です。

読書、散歩、カフェで過ごす、動画鑑賞、手芸やアートなどジャンルは問いません。

「これは誰の役にも立たない」「時間の無駄かも」などと考えず、ピュアな「好き」を優先してください。

「フロー体験」(完全に没頭できる行為)は、悩みや不安を一時的に脳から切り離し、ポジティブな感情を育みます。

自分だけの“心地よい時間リスト”をつくり、モヤモヤした時はすぐ取り入れてみましょう。

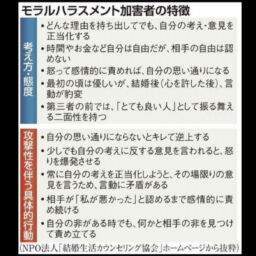

人間関係の“マトリクス化”で距離を調整する

多くの悩みやストレスの根本は「人間関係」から生まれます。

職場の同僚、家族、友人、SNS上の知人…。

心理学では、自分にとって本当に必要な繋がりと、適度に距離を置くべき関係の「選別」が大事だとされています。

実践ワーク:人間関係マトリクス

① 紙を4分割し、縦軸に「関係の深さ」、横軸に「自分に与える影響(プラス・マイナス)」で分類。

② 仕事で妥協が必要な相手、自分が元気をもらえる相手、距離を置いた方がいい人…をリストアップ

こうして視覚化することで「自分と相手の境界線」を意識的に引き直せます。

他者と自分の悩みや責任を“切り離して考える”ことも、心理学やカウンセリングの基本です。

情報に“飲み込まれない”ために〜SNS断食とメディアリテラシー

現代人のストレス大国・日本。

SNSは便利な半面、他人と自分を常に比較してしまったり、誤った情報に振り回される原因にもなります。

メンタル不調や不安を自覚したら、思い切って「SNS断食(デジタルデトックス)」を行うことをおすすめします。

・スマホは寝る2時間前にはオフ

・週1日は“情報シャットアウトDAY”にする

・SNSアプリを一定期間アンインストールする

これらはカウンセリング現場でも推奨される「刺激を減らす」基本的技法です。

たった数日でも思考がクリアになり、自分像が整理されやすくなります。

「書く」ことの心理的パワーを活用

悩みや不安という抽象的な感情は、頭で考えているだけでは堂々巡りになりがち。

そこで有効なのが「具体的に紙に書き出す」アプローチです。

・今日の気分点数(例:10点中7点)

・今不安に感じていることTOP3

・現状の自分ができる“小さな一歩”のアイデア

こうして言語化した内容を日記でもノートでもよいので、記録し続けると、

自分自身を一歩引いた目で見ることができるようになり、最適なメンタル対策を発見しやすくなります。

“声に出す”カタルシス効果を味方に!信頼できる人へのカウンセリング的相談

気持ちがどうにも晴れない時、一人で抱え込まずに「誰かに話す」「声として外へ出す」。

これはカウンセリングの真髄であり、「カタルシス効果」と呼ばれる心のデトックスです。

・信頼できる家族

・友人や同僚

・SNSの匿名コミュニティ

・カウンセリングサービスや専門機関

ポイントは「安心して話せる場で、ジャッジされずに自分の感情を吐き出す」こと。

複数の相手をうまく使い分けるのも効果的です。

また、一人ごととして自分に話しかけるだけでも、脳の整理にプラスに働きます。

「何もしない」静寂の時間も大切にする

悩みやストレスを過剰に“解決”しようとしすぎて、心が疲れ切ってしまうことも。

心理学では「何もしない時間(マインドフルネス)」に脳を休ませる意義が重視されています。

公園でぼんやり、何も考えずにコーヒータイム、お昼寝。

こうした無為の時間が、結果的に悩みや不安を俯瞰して見る力=レジリエンス(心の回復力)を育てます。

定期的に“自分を休ませる習慣”を持つこともセルフケアの極意です。

「楽観主義」を身につけるトレーニング

不安や心配に囚われやすい方こそ、「楽観的思考」を意識的に練習してみましょう。

心理学の研究では、悲観的な人よりも楽観的に物事を捉えられる人のほうが、

メンタルのトラブルが少なく、生活満足度も高いと報告されています。

・「失敗してもいい」「今の自分で十分」

・「悩みがあるから人に優しくなれる」

・「明日またがんばればいい」

こうしたフレーズを「お守り言葉」として日常的に唱えるだけでも、

習慣として脳にポジティブなメッセージが刷り込まれていきます。

これも自己肯定感UPの王道ワークです。

+α 本格的な「カウンセリング」とセルフケアの賢い使い分け

「気持ちの浮き沈みを長期間繰り返す」

「不眠や強い不安が続く」

「日常生活に支障が出るほどの悩みを繰り返す」

この場合、セルフケアの範囲を超えているかもしれません。

専門的な心理カウンセリングや、メンタルクリニックへの相談を積極的に検討しましょう。

カウンセリングの最大のメリットは、

“自分だけでは気づけない思い込みや思考のループ”を専門家が一緒に見立て、解決策を探してくれること。

不調をガマンするのはタフさではありません。

悩みや不安を早期にケアすることが“自分を大切に生きる力”につながります。

■おわりに

悩みやモヤモヤは一人ひとり異なるもの。

それぞれの生活や性格、ライフステージによって心のバランスのとり方も違って当然です。

心理学の知見に基づいたセルフケアやカウンセリングの活用は、

どれも「今より少しだけ自分を心地よくできる道具箱」のようなもの。

無理せず、小さな一歩から始めてみてください。

不安や悩みはあなたの“人生の主役”ではなく、あくまでサポート役。

じっくり自分の心の声に耳を傾け、より自由に、より健やかな明日へのヒントとなれば幸いです。

このコラムが少しでもあなたの洞察に役立ち、日々の選択に影響を与えることができたのであれば幸いです。

最後までご覧いただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。