モラハラを受けやすい人の特徴

自己肯定感の低さ

モラハラを受けやすい人の性格的特徴として、自己肯定感の低さが挙げられます。

自己肯定感が低いと、他者の評価に左右されやすく、批判的な言動を真に受けて自己評価を下げてしまう傾向があります。

また、他人からの要求を断れないため、モラハラがエスカレートしやすい状況を招くことがあります。

社会的プレッシャーと孤立

モラハラを受けやすい環境的要因として、社会的なプレッシャーと孤立が挙げられます。

職場や家庭において過度な期待やプレッシャーが存在すると、モラハラにつながる言動が生まれやすくなります。

また、プレッシャーを感じる中で孤立してしまうと、さらに状況が悪化する可能性があります。

期待をかけること自体は問題ありませんが、過度なプレッシャーは双方にとって負の結果を招きます。

家庭内の力関係

モラハラを受けやすい環境的要因の2つ目は、家庭内の力関係の歪みです。

経済的な依存関係や親子の絶対的な力関係など、一方的な従属関係があると、支配的な側がモラハラ行為に及びやすくなります。

職場だけでなく家庭内でも、我慢する状態が常態化するとモラハラが起こりやすくなります。

仲間内の力関係

モラハラを受けやすい環境的要因の3つ目は、友人同士の力関係です。

リーダーシップを持つ友人が支配的になったり、経済的な依存関係がある友人間で意見が言えなくなったりするなど、

友人関係における力の不均衡は、無意識のうちにモラハラを生む可能性があります。

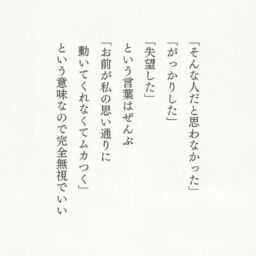

罪悪感を持ちやすく、何事も自分が悪かったのではないかと思い込む

罪悪感を抱きやすい人は、モラハラ加害者から「お前が悪い」という言葉を繰り返し浴びせられることで、

その言葉を内面化し、さらに罪悪感を深めてしまうことがあります。

些細なことでも自分が悪いと思い込むため、モラハラ行為に対しても抵抗しにくくなります。

真面目で素直であり、指示や命令に従順である

真面目で素直な人は、相手の言葉を疑わず受け入れやすいため、

モラハラ加害者の不当な指示や命令にも従順に従ってしまう傾向があります。

「あなたのためだ」といった言葉を鵜呑みにしてしまい、不合理な要求にも気づきにくいことがあります。

面倒見がよく、自分を犠牲にしてでも、他人に尽くそうとする

面倒見が良く、自己犠牲的な人は、他者の要求を断れず、過度な負担を引き受けてしまいがちです。

モラハラ加害者は、そうした相手の優しさに付け込み、際限なく要求をエスカレートさせる可能性があります。

「頼れるのはあなたしかいない」といった言葉で、さらに尽くさせようとします。

場の雰囲気を悪くしたり、事を荒立てるぐらいなら、自分が我慢することを選ぶ

場の調和を重んじるあまり、不当な扱いを受けても波風を立てることを避け、我慢してしまう人は、

モラハラ加害者にとって格好のターゲットになります。

「事を荒立てるな」という無言の圧力や言葉によって、さらに我慢を強いられ、

モラハラがエスカレートしやすい状況に陥ります。

自分に自信がなく、他人に依存しやすい

自己肯定感が低く、自信がない人は、他者の評価に過敏で、承認欲求が強い傾向があります。

モラハラ加害者は、そうした依存心を利用し、

「お前には俺しかいない」「俺がいなければ何もできない」といった言葉で支配しようとします。

相手の顔色を常に気にするため、抵抗することが難しくなります。

理不尽な要求をされても断れない

理不尽な要求をされても断れない人は、

相手に嫌われたくないという気持ちが強く、自己主張をためらう傾向があります。

モラハラ加害者は、そうした弱みを見抜き、

「これくらい当然だ」「お前ならできる」といった言葉で、さらに無理な要求を押し付け、支配を強めていきます。

自分の意見を言わず、他人に合わせ過ぎる

自分の意見を言わず、周囲に合わせすぎる人は、主体性が低く、相手の意向を優先する傾向があります。

モラハラ加害者は、そうした協調性を利用し、

「みんなもそう思っている」「お前だけ違う」といった言葉で同調圧力をかけ、

自分の意見を言わせないように仕向け、支配を正当化します。

共感性が高く、他人に同情しやすい

共感性が高く、他人に同情しやすい人は、モラハラ加害者の不幸話や自己弁護を聞くと、

つい感情移入してしまい、加害者を責められなくなることがあります。

「自分も辛かったんだ」「悪気はなかったんだ」といった言葉に同情し、

不当な行為を許容してしまう可能性があります。

人との距離感を測るのが苦手

人との距離感を測るのが苦手な人は、親密になるスピードが速すぎたり、

相手のパーソナルスペースに不用意に踏み込んだりすることがあります。

モラハラ加害者は、そうした相手のペースの乱れに乗じて、早い段階から支配的な関係を築こうとすることがあります。

また、相手のサインを読み取りにくいため、不快な言動に気づきにくいこともあります。

いつも「耐える選択」をしている

常に「耐える選択」をしてしまう人は、

過去の経験から「自分が我慢すれば丸く収まる」という思考パターンを持っている場合があります。

モラハラ加害者は、そうした相手の忍耐強さを利用し、

不当な言動を繰り返しても許されると考え、エスカレートさせていく可能性があります。

「またいつものように我慢するだろう」と高を括っているのです。

同情を「愛情(友情)」と認識しやすい

同情を愛情や友情と混同しやすい人は、相手の弱さを見過ごせず、献身的に尽くそうとする傾向があります。

モラハラ加害者は、そうした相手の優しさを利用し、

わざと弱みを見せて同情を引き寄せ、精神的な依存関係を築こうとします。

「君だけが理解してくれる」といった言葉で、特別な関係だと錯覚させ、支配を正当化します。

被害に遭ったらどうしたらよいか

相手を正すのは諦め、距離を置く

モラハラ加害者は、自身の言動を正当化する傾向が強く、話し合いで理解を得るのは困難です。

エネルギーを消耗するだけで、状況が悪化する可能性もあります。

そのため、相手を変えようとせず、可能な限り物理的・精神的な距離を置くことが、

ご自身を守るための重要な対処法となります。

自分のコンプレックスに向き合う

モラハラ加害者は、相手のコンプレックスを巧みに突いて攻撃してくることがあります。

自分の弱点を理解し、受け入れることで、相手の言葉に過剰に反応することを防ぎ、精神的な自立を促します。

自己肯定感を高める努力も、モラハラからの脱却には不可欠です。

自分を責めない

モラハラは、加害者が一方的に責任を負うべき行為であり、決してあなたが悪いわけではありません。

相手の不当な言動を真に受け止め、自分を責めることは、加害者の思うつぼです。

まずは「私は悪くない」と強く認識し、自己肯定感を取り戻すことが、モラハラ脱却の第一歩となります。

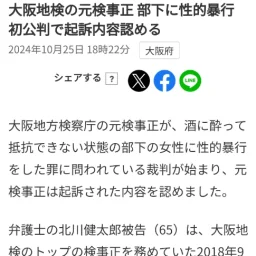

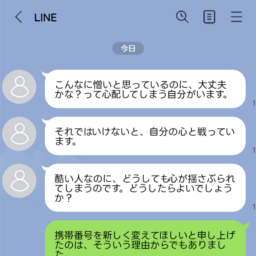

モラハラの証拠を確保する

モラハラの事実を客観的に示す証拠は、第三者に状況を理解してもらい、適切な支援を得るために非常に重要です。

暴言や嫌がらせの録音、メールやSNSのやり取り、日記やメモなど、日時や内容を具体的に記録しておきましょう。

これらの証拠は、法的措置を検討する際にも役立ちます。

専門機関への相談

一人で悩まず、専門機関に相談することは、解決への重要な一歩です。

弁護士や相談窓口に加え、精神的な負担が大きい場合は、カウンセリングも有効な手段となります。

専門家は、状況に応じたアドバイスやサポートを提供し、あなたが安全な環境を取り戻すための手助けをしてくれます。

最後に

ずっと言えずにいた本音を口にすると涙がこぼれそうになる人は、

自分の辛い気持ちを抑えることが習慣となっています。

弱音を吐いてはいけない、自分が我慢をすればいいと思い込んできた人ほど、

言葉にできた瞬間、ホッとして力が抜けて涙が出やすくなります。

辛かった気持ちに共感してもらえたり、気持ちを受け入れてもらえたと感じたとき、

感情があふれ出て止まらなくなることもあります。

感情を吐き出す機会を作ることで、心が解放され癒されていき、自分を守るため前向きに動く気力が湧いてくるのです。

このコラムが少しでもあなたの洞察に役立ち、日々の選択に影響を与えることができたのであれば幸いです。

最後までご覧いただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。