2000年頃から日本において発達障害という概念が出てきました。

精神遅滞や身体障害を伴わない発達障害とは、

行動やコミュニケーションにおいて、社会適応・コミュニケーション不全などの問題を抱えることによる、

先天的な機能障害のことを表しています。

子供の発達障害は、以前から医療や教育の現場を中心に認知されてきましたが、

大人でも発達障害を抱える人がいることは、未だ多く認知されていないのが現状です。

認知なく発達障害を抱えたまま大人になり、社会へ出るきっかけや結婚して家庭を持った場合、

一般的な家庭とは異なる困難な問題を抱えることが多く、

それが失職や離婚の原因になってしまうことが多くあります。

ここでは大人の発達障害が、夫婦生活にもたらす影響についてご紹介していきます。

大人の発達障害の特徴

■自閉症スペクトラム優位型(アスペルガー)

・相手の気持ちを察することが困難

・場の状況を把握することが困難

・物事の展開を想像や予測することが苦手で、思い込みやズレた認知をする傾向にある

■注意欠陥優位型(ADD)

・注意が集中し、注意の切り替えが難しい

・うっかりミスや忘れ物や無くし物を繰り返す

・思いつきで行動するといった傾向にある

■学習障害優位型(LD)

・特定の仕事や作業が苦手、どうしても理解実行出来ない

・指示などの理解が困難といった傾向にある

大人の発達障害が夫婦関係に与える影響

夫婦の一方が発達障害を抱えている場合、

空気を読まない発言や態度、約束を守れない、金銭感覚のズレ、

一般的な倫理観の欠如、家事が苦手、子育て(子供)が苦手といったことが、

夫婦関係に大きな影響を与える傾向にあります。

■空気を読まない発言や態度

発達障害を抱える人は、相手の気持ちを察したり、場の雰囲気を把握したりするのが困難で、

その時の思い込みや思いつきで発言したり行動してしまう傾向にあります。

子供の頃なら『多少変わった人』で済まされることが多いため、周囲に把握されずに大人になってしまいます。

大人になると、言動が人間関係に深刻な亀裂を生じさせる事が少なくありません。

本人には全くといっていいほど悪気がないのですが、

場や状況をわきまえない言動で相手を怒らせたり、悪い印象を与えたりしてしまいがちになります。

結婚して夫婦になると、必然的に共に過ごす時間が増えるため、

無自覚のまま相手を傷つける機会も多くなり、少しずつ夫婦関係に影を落としていきます。

また結婚すると相手の親族等の人間関係が広がることになりますが、

こうした人間関係の中でも空気を読まない発言や態度を繰り返し、

結婚相手に肩身の狭い思いや嫌な思いをさせてしまうことで、夫婦関係が悪化してしまうことがあります。

ここで疑問に思うことは、なぜそのような相手と結婚してしまったのか?という点です。

それは、発達障害を抱える人が、自分の言動から失敗した経験を踏まえて

『このようにすれば摩擦が生じない』と学びを得た結果でしょう。

しかし、それはあくまで『外の顔』であり、

時間が経ち『真の顔』が出てくると、相手はそのギャップに困惑するのだと思われます。

また、真の顔を見た相手は『相手が変わったのは自分のせい』と自分を責めてしまいます。

自分の心の狭さを感じると、自己肯定感が低くなってしまうため、

結果的に関係にしがみついてしまうことになりがちです。

■約束を守らない

発達障害を抱える人は注意や関心の切り替えが遅くなったり、一方的な思い込みが強くなる傾向にあります。

そのため何か約束するときに注意が他に向いていたり、

何度も約束の内容を勘違いしたりして、約束を守れないことが少なくありません。

また、その場の雰囲気や思いつきだけで、責任を持たない軽はずみな発言をすることが多く、

約束を信じた相手が履行を求めると『約束は決定ではない』『状況が変われば約束も変わる』などと自己正当化し、

約束の履行を訴える相手に対して、理屈で責め立てることがあります。

一つ一つの約束は些細なことでも、繰り返されるうちに相手はストレスを募らせるため、

果てには離婚問題へと発展することがあります。

■金銭感覚のズレ

発達障害を抱える人は、特定のものに興味関心が集中してしまいやすく、計画的に行動することが苦手です。

そのため、何かに夢中になると他のことが見えなくなる傾向にあり、

収入や家計を気にせず欲しい物を買い漁ったり、手持ちのお金がなくなると、カード限度額まで利用して、

結果的に多額の借金を抱えたりしがちです。

■自分本位な行動

興味関心が偏って、相手のことは二の次になることが多く、

相手がそれをどう感じるかは考えないため、自分本位な行動をとってしまい、

相手は疎外感や不安を感じやすくなります。

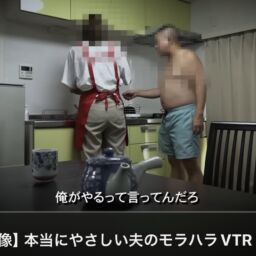

■家事が苦手

発達障害を抱える人は注意や集中が持続しにくく、計画的に行動することが苦手な傾向にあります。

そのため、頑張っても家事が上手くできない、特に、整理整頓が難しいと訴える人が多いのはそのためです。

専業主婦(専業主夫)で家事全般を任されている場合、

相手から家事が下手なことを責められて、夫婦喧嘩に発展することが多くあります。

発達障害を抱える相手との結婚生活を円満に保つには

外科的・内科的な病気や怪我とは異なり、発達障害は精神科などでの治療で『治癒』するものではありません。

また、発達障害を抱えているかどうかは、周囲は判断がつかないものです。

発達障害は、親の教育などが影響すると思われがちであり、周囲の理解は得られにくいのが現状です。

そのため、発達障害ではない人を基準にして

『当たり前のことが出来ない』『性格に問題がある』と、非難される傾向にあるのは問題だと思います。

発達障害を抱える相手と結婚生活をする上で大切なことは、

相手が発達障害を抱えていることを受け留め、その人を理解し受容することに尽きるでしょう。

常識に囚われることなく、相手との違いを個性として受け入れることが大切です。

その上で、相手の得意なところで協力してもらい、

苦手なことは夫婦で一緒に対策を考えながら、適にフォローしていく形がよいでしょう。

また、問題を一人で抱えて悩んだりせず、

外部に協力を求めながら、苦しみから自分を解放してあげることも大切です。

このときお勧めできないのは、親や親友など『近しい人間』に相談してしまうことです。

近しい人間は、自分の『味方』に立って考えることが多いため、

俯瞰した意見が言えず、逆に不安を増長してしまうことが多く、再構築のための判断を見誤ってしまうことがあります。

そのため、どちらの味方でもなく、客観的な見方ができる第三者に助けを求めるほうが、解決の早道かもしれません。