人とのつながりを大切に思うことは素晴らしいことですが、

自分をないがしろにしてしまうほど相手にのめり込むと、心が疲れてしまいます。

共依存とは、まさに「相手がいなければ自分はダメになる」

「相手が自分を必要としてくれなければ意味がない」と感じて、

相手に過度にしがみついたり、逆に相手をコントロールすることで安心を得ようとする状態を言います。

自分の気持ちより相手の気持ちを優先しすぎる結果、

いつの間にか自分自身を見失い、苦しみを抱え続ける人も少なくありません。

共依存はアルコール依存症などを抱えるパートナーの周囲に見られがちですが、それだけに限った話ではありません。

家族や恋人、友人、職場の同僚など、親しい間柄であればどんな関係性でも起こりうるものです。

健全な思いやりと、境界線が混ざり合って混乱してしまう状態が続くのが特徴です。

本人は「助けたい」「見捨てられたくない」という気持ちが強く、

そこにとらわれるあまりに人間関係が歪んでしまいます。

共依存と相互依存は似ているようで異なります。

相互依存は、それぞれが自立していながらも助け合い、成長し合える対等な関係です。

自分と相手の境界線がしっかり引かれているので、

どこからが自分の問題で、どこからが相手の問題なのかを認識できます。

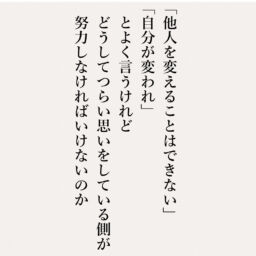

それに対して共依存では、自分の幸せや不幸を相手に大きく委ねてしまい、

いつの間にか相手がどうあるかによって自分の存在価値が左右されるようになります。

共依存の大きな要因としては、自分自身をどう扱っていいかがわからないまま育ってきた生育環境があります。

幼児期に「親との関係がうまくいかなかった」「充分に愛情を注がれている実感がなかった」と感じていると、

その影響は大人になっても心の奥に残り続けます。

子どもは、親や家族の人間関係を見ながら「人とのかかわり方とはこういうものだ」と学ぶため、

親が共依存的な行動をしていると、大人になってからも同じような行動をとりやすくなります。

共依存によくみられる傾向としては、以下のようなものがあります。

もし、こうした点に心当たりがあれば、自分の内面に目を向けてみるきっかけになるかもしれません。

★人の役に立っていないと落ち着かない

★他人に対してコントロールしたり支配しようとするか、逆に自分を曲げて従属してしまう

★よく他人に腹を立てたり恨んだりして「傷つけられた」と感じがちである

★他人を過度に崇拝したり憎んだりしがちで、相手を大きな存在として扱う

★他の依存症(アルコール、ギャンブル、セックスなど)を併発しやすい

★親密な関係を築くのが苦手で「本当にわかり合える人はいない」と感じる

★相手の気持ちを先回りして読み、自分を抑え込んでしまうため、今この瞬間を楽しめない

★「自分はどう思われているだろう」と考えすぎてしまう

★自己肯定感が低く、「自分なんて」と思いやすい

★相手との境界線が分からなくて近づきすぎたり、遠すぎてしまう

★人と接していて罪悪感や恥ずかしさを強く感じることが多い

★自分が何を望んでいるのか、本当にわからない

★要求や欲求を相手に遠慮して伝えられない

これらのサインは、誰にでも一時的に起こることはあるでしょう。

ただ、長く続くと自分の感情をおろそかにしたまま相手を優先し続けるか、

もしくは相手をコントロールしなければ安心できない状態へと陥りやすくなります。

結果として、人間関係に苦痛を感じつつも「離れられない」という息苦しさを抱えてしまうのです。

この「離れられない」「相手に見捨てられるのが怖い」という強い感情は、

幼児期に感じた「見捨てられ感情」に由来することが多いです。

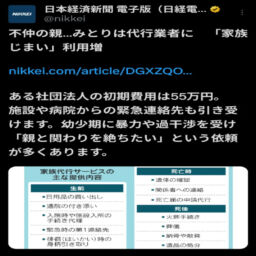

たとえば、親が離婚や死別などで物理的に離れてしまった場合や、

ネグレクト・虐待・過干渉などで心が満たされなかった場合、

子どもは「自分は大切にされなかった」「見捨てられたのではないか」と感じてしまいます。

本当は親の事情や環境の問題であっても、

小さな子どもの目には「自分が悪いから愛されなかった」と映りやすいのです。

こうした傷ついた心は、大人になっても自分の奥底で疼き続けることがあります。

「もし次に捨てられたら、自分は本当にダメになる」と無意識に思ってしまうため、

相手に尽くすことで「必要とされている」「見捨てられないはず」と感じようとするのです。

しかし、その相手が自分の思うように動いてくれなかったり、

その人自身も別の問題を抱えていたりすると、共依存の悪循環に陥る危険があります。

一方で、相手にしがみつく代わりに、

あえて誰も頼らずに「自分だけでなんとかしなければ」と孤立を深める人もいます。

これは「他人に振り回されるくらいなら、最初から誰も必要としない」と思っているケースですが、

根底には「どうせ愛してもらえないなら、最初から傷つかないようにしよう」という恐れが隠れています。

いずれの場合も、心の内に「幼い自分」がまだ泣いているのです。

共依存から抜け出すには、まず「自分が抱えている傷」に意識を向ける必要があります。

子どもの頃に十分な愛情を受けられなかった体験や、

親に理解されなかった悲しさを認めることは辛いことかもしれません。

それでも「これは自分のせいではなく、あのときの家族環境がそうさせたのだ」

というふうに客観的に見つめる姿勢が、回復の第一歩になります。

共依存者は「自分なんて価値がない」と思いがちですが、本当は誰しも等しく自分らしく生きる価値があります。

「自分の人生をどうしたいか」「どんな自分でいたいか」をゆっくり考える時間をつくるのが大事です。

周囲に理解者や専門家がいれば相談してみるのもよいでしょう。

カウンセリングなど、人間関係のあり方を見直すためのサポートは多方面に存在します。

肝心なのは「自分ひとりでも大丈夫だ」と感じられる確かな自己肯定感を育むことです。

相手からの承認がなくても、自分自身を認めることができれば、

過度に相手を支配しようとしたり、相手にしがみついたりしなくても安心して生きられます。

「何があっても自分だけは自分を見捨てない」という決心ができると、人間関係も穏やかさを増していきます。

共依存は、一人で苦しんでいると出口が見えないほど深刻に感じられるかもしれません。

しかし、幼い自分(インナーチャイルド)の悲しみを癒しながら

「自分の人生は自分が中心になっていいのだ」と受け止めることで、さらに広い視野で人と関わる道が開けていきます。

自分を大切にするようになると、自然と相手も尊重できる関係へと変化していくものです。

自分をおろそかにしない思いやりが、真の意味で相手を思いやるための鍵になるのかもしれません。

自分が抱えている感情に目を向け、必要であれば専門家に相談し、徐々に過去の傷と向き合っていくこと。

それが共依存を乗り越え、自分らしく幸せに生きるための大切なプロセスとなるでしょう。

時間はかかるかもしれませんが「自分を見捨てない」ことを第一に、一歩ずつ進むことが回復につながっていきます。

誰もが、自分らしく健やかな関係を築く力を持っています。

共依存に苦しんでいると感じたら、ぜひ小さな気づきからでも行動してみてください。

ゆっくりとした歩みでも、進んでいく先にはきっと、自分だけの生きやすさが待っているはずです。

このコラムが少しでもあなたの洞察に役立ち、日々の選択に影響を与えることができたのであれば幸いです。

最後までご覧いただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。